Quelques éléments d'une histoire du Cratère

Les documents présentés ci-dessous ont été conservés par les équipes successives du Cratère au sein de CINEFOL 31 ainsi que par les bénévoles. Merci à toutes et tous.

Les documents présentés ci-dessous ont été conservés par les équipes successives du Cratère au sein de CINEFOL 31 ainsi que par les bénévoles. Merci à toutes et tous.

Dès 1920, la Ligue de l’Enseignement proposait un Ciné-Club pour les enfants des écoles publiques de Toulouse. C’était Rue du Taur (!!!)

Mais les grandes heures des Ciné-Clubs ont démarré dès la fin de la deuxième guerre mondiale… même si un maillage en 35 mm muet s’était mis en place dans les années 20 et 30, dans le milieu rural essentiellement, amenant le cinéma dans les villages… sous la houlette d’ instituteurs bénévoles.

Dans les années 70, on comptait 160 ciné-clubs dans le département de la Haute-Garonne, dont 80 à Toulouse et une quinzaine en milieu universitaire. En 1969, gérée par la Ligue 31 (à l’époque Fédération des Oeuvres Laïques de la Haute-Garonne) René Gouzenne crée la Cave-Poésie, avec en alternance théâtre et cinéma.

En 1975, c’est un ciné-club pilote, Le Cratère (Grande Rue St Michel) qui prend le relais. Cette petite salle « invente » les nuits du Cinéma , un « Ciné Jeune Public » régulier, accueille le Ciné-Club des Femmes et d’autres associations comme le CIES, le Groupe de Libération Homosexuelle etc, a toujours diffusé des courts-métrages, a fait découvrir des inédits aujourd’hui célèbres comme « The Party » de Blake Edwards, « Banana Split » de Busby Berkekey ou « Un Jour, un Chat » de Jasny ou encore « Le Grand Inquisiteur » de Michael Reeves ... entre autres.

En 1994 : le Cratère devient une salle homologuée et rejoint la liste des salles de cinéma de Toulouse avec le label « Salle d’ Art et d’ Essai », elle est parrainée par Raymond Depardon.

Parallèlement, les Ciné-Clubs ont eu accès aux films récents grâce au circuit de type commercial, créé en 1983 par CINEFOL 31. Certains de ces Ciné-Clubs sont devenus de vraies salles de cinéma, elles aussi, souvent reconnues comme salles d’art et d’essai : Castelmaurou, Saint-Géniès, Ramonville, Castanet, Auzielle, Auterive etc. etc.

Pendant 60 ans, avec souvent des moyens dérisoires, les Ciné-Clubs et leurs militants « allaient écrire sans le savoir un chapitre assez surprenant de l’ histoire du Cinéma. » (dixit Charles Perrin et Raymond Borde « Les Offices du Cinéma Educateur »).

Le Cratère était le nom d'un groupe d'artistes qui se réunissaient au 95 grande rue Saint-Michel dans les années 1960 autour de Serge Pey ou Michel Batlle.

Dans un entretien sur le site Boudu (https://www.boudulemag.com/2018/05/michel-batlle-libre-comme-lere/) Michel Batlle évoque ainsi les débuts :

C’était le premier lieu alternatif de la ville. Je l’ai créé en 64 avec le comédien Alain Rivière. C’était à la fois mon atelier, un point de convergence pour les arts expérimentaux, et un lieu de spectacles pour la poésie et la musique contemporaine. J’y hébergeais Raymond, un clochard, qui dormait sur place. En face il y avait la soupe populaire, à côté les douches publiques et au-dessus une crèche avec des mômes. On essayait de ne pas faire de bruit à l’heure de la sieste. Par contre, le soir, on s’en donnait à cœur joie.

La Fédération des Oeuvres Laïques de la Haute-Garonne crée le réseau départemental CINEFOL 31 qui regroupe très rapidement de nombreuses communes (voir la carte ci-jointe).

Pour mettre en perspective cet événement on peut se référer à l'ouvrage La ligue de l’enseignement et le cinéma. Une histoire de l’éducation à l’image (1945-1989).

De 1945 à 1989, la Ligue de l'enseignement a orchestré un vaste mouvement d'éducation populaire laïque par et pour le cinéma, à travers l'Union française des oeuvres laïques d'éducation par l'image et le son (UFOLEIS). A l'heure où l'éducation artistique et culturelle est réaffirmée comme un pilier de l'Ecole de la République, cet ouvrage interroge la politique culturelle de l'UFOLEIS au travers des films qu'elle a promus dans son réseau de ciné-clubs, sa production éditoriale féconde (édition de nombreuses collections et d'Image et son - la Revue du cinéma), de ses dispositifs d'éducation et de formation au cinéma et à l'audiovisuel (production d'outils pédagogiques, organisation de stages), mais aussi d'éducation à la citoyenneté (promotion d'un cinéma indépendant, ouverture à l'analyse des médias, organisation de festivals).

Fruit d’un travail de quatre années mené par une vingtaine de chercheurs et concrétisé par l’organisation d’un colloque, l’ouvrage, qui n’est autre que les actes de celui-ci, permet d’appréhender l’ensemble des initiatives lancées par la Ligue : publications (Image et son, maison d’édition Edilig, ouvrages de sémiologie), réseaux de ciné-clubs ou de télé-clubs, production de films, stages de formation, festivals, circuits cinématographiques itinérants, etc. Il souligne l’apport essentiel de l’organisation à l’apprentissage de l’analyse filmique, à la diffusion des cinémas amateur et indépendant, au développement d’une culture cinéphile ou encore au maintien d’une programmation cinématographique dans des zones géographiques plus isolées. Il met également en lumière l’utilisation de l’outil cinématographique comme vecteur de diffusion de l’idéal émancipateur laïque cher à la Ligue. Plus largement, l’ouvrage appelle à une « refondation de l’éducation populaire au moyen de l’éducation aux images ».

Aujourd'hui le réseau CINEFOL31 rayonne sur le département de la Haute-Garonne et accompagne une trentaine de communes.

Il propose notamment des dispositifs d'éducation à l'image Ecole au cinéma et Collège au cinéma, ainsi que des séances de cinéma en plein-air l'été dans les communes du département où les quartiers de Toulouse.

Le Cratère, en raison de son statut non commercial n'a pas accès aux affiches commerciales : les bénévoles aidés de l'Ecole des Beaux-Arts fabriquent eux mêmes les affiches. La plupart sont de la main de Michel Dédébat, le fondateur du Cratère.

Le livre Les ciné-clubs à l´affiche présente le travail de création d´affiches réalisées par les amateurs cinéphiles. Y contribuent diverses personnes ressources de la Cinémathèque de Toulouse ainsi que des enseignants-chercheurs dans le domaine du cinéma. Le livre est constitué de 4 textes (voir sommaire), en regard d´une sélection d´affiches, les étudiants dans leur contexte esthétique, historique, sociologique et sémiologique. L´ouvrage se terminera par des reproductions d´affiches en grand format, légendées, et classées par grands thèmes.

Un ouvrage richement illustré et documenté, dirigé par Dominique Auzel et Pascal Laborderie, avec des textes et contributions de Michel Dédébat, Émmanuel Éthis, Frédéric Gimello-Mesplomb, Pascal Laborderie, Roger Odin et Claudia Pellegrini.

Durant cette période la programmation est thématique : chaque programme est composé de propositions retrospectives sur des réalisateurs-trices, des genres, des pays... toujours à la pointe du cinéma contemporain !

Photo inauguration © Emmanuel Grimault

Photo inauguration Michel Dédébat et Raymond Depardon © Emmanuel Grimault

En 1994, Le Cratère devient une salle Art et Essai passant du statut de Ciné-Club proposant des séance non commerciales à un statut de salle de cinéma à part entière, aux normes en vigueur. Le nombre de séances est augmenté et la salle a désormais accès plus tôt aux films de l'actualité. Les nouveaux sièges sont remplacés sur un sol incliné, un nouveau projecteur 35mm est installé, mais Le cratère conserve son projecteur 16mm. Les travaux d'aménagement sont financés par la Mairie de Toulouse.

Le 10 Mai, la salle est inaugurée en présence de Raymond Depardon qui en devient le parrain.

Photo lauréate du Concours organisé par l'association du Quartier Saint Michel (2011)

Cinéma d'Art de Recherche et d'Essai

Préambule

Guy-Claude MARIE, directeur du Cratère [Eté 1995 / Printemps 2012]

Dans l’été 1995, la direction du Cratère change de main et quelques orientations relativement nouvelles dans un premier temps seront prises qui s’accentueront progressivement. Le Cratère augmente son nombre de séances et construit sa programmation essentiellement comme une salle de reprise ou continuation des sorties de films Art et Essai ou Recherche après les grandes salles Art et Essai (ABC, Utopia) de Toulouse, avec quelques inédits de films plus pointus ou plus fragiles non retenus par ces salles. A partir de 1995 le Cratère se tourne davantage vers les films de l'actualité... sa nouvelle vocation est d'être un cinéma de poche comme on parle de livre de poche : l’édition intégrale dans un deuxième temps avec un accès à un tarif moindre. Impasse est faite aussi sauf exception sur les films de patrimoine puisqu’une Cinémathèque, de notoriété internationale et d’une riche programmation, est parfaitement ancrée dans la ville.

C’est avec une certaine émotion que j’ai relu les éditos des premiers « Cratère infos » (quatre pages A4 sur papier recyclé, couleur d’encre changeant à partir du numéro 3) qui ont ouvert cette nouvelle période qui se continue encore aujourd’hui. C’est pourquoi il me semble intéressant de citer ici une partie de ce premier éditorial.

« Le dépassement des frontières, réelles ou figurées, a suscité, dans l’Histoire des hommes, de bien belles aventures, collectives et individuelles. Pourtant, si encore chaque jour des frontières se déplacent ou se transforment, d'autres renaissent, ailleurs ou autrement, engendrant de nouveaux litiges, de nouveaux fracas. Des machines bruyantes toujours plus perfectionnées tracent encore sur la cartographie de la géopolitique planétaire les pointillés rouges de leurs trainées de sang.

Ouvrir cette saison par une programmation essentiellement articulée autour de cette préoccupation, quoique (tant s'en faut !) non exhaustive ni même seulement représentative, ne constitue pas une désolée et désolante invitation à une contemplation éplorée et impuissante des déchirements de ce temps... On connait la phrase célèbre : « Il faut rendre la honte plus honteuse encore en la livrant à la publicité ». II ne s'agit pas seulement d'un tel rappel mais, tout autant, de participer à cette charge d'espoir, que l'on peut voir ici ou là, du développement sur cette planète, d'une citoyenneté étonnée, surprise de sa bouleversante condition (à la fois quelconque et singulière), dépaysée. Qu'enfin, après l'exacerbation des fureurs identitaires de cette fin de siècle (raciales, ethniques, religieuses, sexuelles, comportementales, etc.), I ‘humanité puisse se reconnaitre comme un « désastre réparable ». ( …)

L’alerte et l'espoir, même si faible et si fragile...

Enfin, et en manière d’exergue à cette saison 95-96 qui s’ébauche, une anecdote empruntée à la petite histoire du Cinéma. On raconte que Sam Goldwyn, un des trois fondateurs de la M.G.M, avait coutume, lorsqu’il prenait le bateau, de souhaiter une bonne traversée à ceux qui restaient à terre...Alors, avec l’écho qui convient, et à l'adresse de toutes celles et ceux qui embarqueront à bord du Cratère (vers quelle possible ou impossible frontière ?) : « Bonne traversée ! »

Ce que nous montre aussi ce premier salut au public de l’automne 1995 c’est une volonté éditoriale de proximité aussi avec la littérature, les sciences sociales, l’engagement politique etc. Des fraternités, sans être toutes vraiment nouvelles, vont se développer avec l’Ecole Nationale Supérieure d’AudioVisuel, avec la librairie Ombres Blanches, le Groupement National des Cinémas de Recherche pour les plus régulières, mais bien d’autres encore…

Cette présence éditoriale s’est maintenue bon an mal an jusqu’au « Cratère infos n°13 » de juin 1997 :

« On aura remarqué (peut-être) l'irrégularité de cette présence éditoriale dans nos « Cratère Infos » qu'il ne faut pas attribuer aux seules nécessités de faire place aux films quand la programmation se fait plus abondante. C’est surtout que ce n'est pas le lieu d'une parole « obligée » ; et notamment, l’exercice qui consisterait chaque fois par nécessité à décliner de façon minimaliste quelques considérations générales, à enfiler quelques perleuses références sur quelques films en programmation ne nous tente guère. On n’a pas toujours quelque chose à dire ! Il faut au moins croire (et tant pis si on se trompe) à la portée, même faible, d'une petite harmonique (pas forcément originale d'ailleurs) développée de chez soi.

Depuis Malraux qu'on répète ce leurre que le cinéma est un art et par ailleurs une industrie (ou le contraire) on a pu, et plutôt confortablement, choisir le camp de l'art, de la culture, et se demander avec parfois même de coupables délectations métaphysiques : « qu’est-ce que le cinéma ?». Or la question essentielle n'est pas tant « qu’est-ce que le cinéma ? » mais « qu’est-ce qu'un film ? que peut-il ? que fait-il ? » Le cinéma, comme tous les autres moyens d'expression d'ailleurs, est d'abord un parti pris de communication sociale qui trace son parcours dans l'inévitable (à ce jour encore) jungle du marché (de la production à l'exploitation !) pour lequel il s'agit de faire rire, pleurer...etc.…penser... mais à quel « prix » ? Et plutôt que d'opposer le divertissement à la culture (il y a aussi des plaisirs esthétiques !) opposons l'intelligence sensible à la bêtise (il y a aussi des cultures fascistes ou fascisantes !).

Au cinéma comme ailleurs la question fondamentale reste : « qui joue à quoi dans le tissu social ?». Et il y a au moins deux façons de construire ou renforcer le lien social : le durcir, le bétonner, l'unifier, le « fataliser » dans un consensus lisse et mensonger ou le révéler, l'élucider, le tisser dans ses contradictions et ses métissages, affronter ses béances et ses gouffres, y aller de sa pierre. Marco Ferreri, qui vient de disparaître, était bien sûr de ce dernier camp. Voir ou revoir « Le futur est femme », au-delà du salut à ce « communiste anarchiste » comme il se qualifiait lui-même, est l'occasion d'un coup d'œil par-dessus l'épaule, pas du tout superflu, sur certains questionnements des décennies antérieures. Il n'est pas non plus inutile qu’il vienne éventuellement corriger dans le sens d'une réactualisation de l'espoir, l'implacable constat de Jean Marboeuf qui y va de sa pierre dans son temps, notre présent... Mais... ce « Temps de chien » ... C'est le « nôtre » ?

Ce jeu de mot sur le titre du film de Marboeuf serait toujours pertinent. Ce temps de chien est toujours le nôtre et même pourrait-on dire en réalité augmentée !

Ce temps de chien dans lequel le frêle esquif qu’est le Cratère est toujours embarqué n’empêche pas la lisibilité de sa route, la générosité de sa présence et la diversité de ses propositions, la singularité de sa destination cinématographique à la fois poétique, politique et esthétique.

Le cap a été et est encore tenu par les équipes successives de bénévoles, par l’amitié d’un public fidèle, et par mon successeur et ami, maintenant à la barre, Pierre-Alexandre Nicaise…

Avant de prendre ma part de l’évocation de quelques moments marquants, de participer à l’esquisse rétrospective de quelques temps forts de ce parcours, de dessiner d’une manière peu ou prou impressionniste quelques fragments d’une chronique en cours, et pour conclure cet avant-propos, je refais ce vœu encore aujourd’hui pour les années à venir « Bonne traversée … »

En juillet et août 2022, avec l'aide du Conseil Départemental, de la municipalité de Toulouse et du Centre National du cinéma et de l'image animée, l'association réalise des travaux afin d'adapter l'accueil du Cratère aux nouveaux besoins.

La cabine ne peut plus accueillir le projecteur 35mm. L'équipe occupe désormais un espace plus fonctionnel et mieux isolé. Les spectateurs sont ravis de découvrir le nouveau hall d'accueil.

Ces travaux sont l'occasion d'installer une nouvelle chaîne sonore ainsi qu'un système permettant l'accessibilité aux films pour les personnes souffrant de handicaps visuels et auditifs.

L'équipe a désormais un bureau sur place ce qui permet de développer de nouveaux projets.

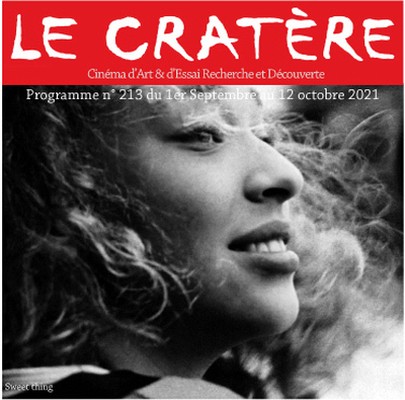

Suite au confinnement Le Cratère se dote d'un nouveau programme papier qui est inauguré durant l'été 2021.

La nouvelle enseigne posée un an plus tôt permet d'identifier le Cratère dans la Grande Rue Saint-Michel.